РУБРИКИ

- Главная тема

- «Альфа»-Инфо

- Наша Память

- Как это было

- Политика

- Человек эпохи

- Интервью

- Аналитика

- История

- Заграница

- Журнал «Разведчикъ»

- Антитеррор

- Репортаж

- Расследование

- Содружество

- Имею право!

- Критика

- Спорт

НОВОСТИ

БЛОГИ

Подписка на онлайн-ЖУРНАЛ

АРХИВ НОМЕРОВ

ЗЕРКАЛО РЕВОЛЮЦИИ

ЛЕВ ТОЛСТОЙ И УХОД В БЕЗВРЕМЕНЬЕ

В канун 100-летия Февральского переворота в Петрограде нелишним будет вспомнить того, кого вождь русских якобинцев В. И. Ленин назвал «зеркалом русской революции», — Льва Николаевича Толстого. Человека, сыгравшего поистине роковую роль в том, что произошло с Россiей.

«СОЛНЦЕ» НАД РОССIЕЙ

Хотя многие предреволюционные интеллигенты не являлись адептами тогдашних «культурных скитов» толстовцев, однако пребывали в кругу идей, изложенных Великим Старцем в его поздних произведениях: «Исповедь», «В чем моя вера?» и «Крейцерова соната».

Либеральная интеллигенция «канонизировала» Толстого еще при жизни, возведя в «пророка» и «великого старца». Скандальный фильм Якова Протазанова и Елизаветы Тиман, вышедший в двенадцатом году, так и назывался: «Уход великого старца».

О, этот седобородый граф в мужицких сапогах и косоворотке, идейный враг русской монархии, — он много сделал для вразумления дикой, варварской Россiи, не так ли?..

Взыскуя «настоящего Бога», граф Толстой отрицал учение о «непонятной Троице», в котором видел вредную и коварную ложь. Иисуса Христа почитал величайшим проповедником и, будучи человеком «культурным и образованным», не верил в его Воскресение.

Евхаристию Лев Николаевич называл комедией и откровенно издевался над нею в романе «Воскресение». Равно как решительно отвергал все остальные православные таинства — «низменные», «грубые».

Православное богослужение, это «собрание самых грубых суеверий и колдовства», вызывало у Льва Николаевича неподдельное раздражение. Икон этот пророк не признавал, относился к ним с нескрываемым презрением. Случалось, при нем невзначай затрагивали эту тему. Тогда глаза его загорались недобрым огнем. Задыхаясь, он принимался клеймить Церковь, чернецов, попов и всю великую и малую ектенью.

Не зря, ай не зря вождь большевиков назвал яснополянского богоборца «зеркалом русской революции», публикуя статью в нелегальной газете «Вперёд» летом 1908 года. Не в бровь, а в глаз. Жаль, зеркала все эти потом перебили винтовочными прикладами. Но тут уж ничего не попишешь. Революция!

Впрочем, за церковную ограду его сиятельство вышли сами. Взашей, ясное дело, никто не выталкивал. Ни-ни! Все по собственной воле, чинно и благородно.

«Завещаю, что когда я умру, не подпускать ко мне ни одного священнослужителя, и пусть мой прах как можно быстро вынесут из дому без всяких молитв и благословений…» — сурово предупреждал Толстой, обращаясь к Синоду.

Правда, в качестве насмешки над собой, не иначе, Лев Николаевич сочинил собственное Евангелие — «пятое», призванное разъяснить христианство с позиций Толстовства. Обращено оно было ко всему человечеству.

Некогда в своем дневнике молодой офицер Лев Толстой записал: «Разговор о божестве и вере навел меня на великую, громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле».

Как-то один из посетителей Ясной Поляны выражал свой восторг и благодарность за создание «Войны и мира» и «Анны Карениной». Толстой осадил почитателя:

— Это все равно, что к Эдисону кто-нибудь пришел и сказал бы: «Я очень уважаю вас за то, что вы хорошо танцуете мазурку». Я приписываю значение совсем другим своим книгам — религиозным!

На идею создания новой общечеловеческой религии граф Толстой потратил вторую половину своей жизни. Еще при жизни, натурально, его возвели в пророки, и Лев Николаевич вполне комфортно ощущал себя в этом качестве, громя все, что христианство создавало веками — жестко, резко и безапелляционно.

Сжигаемый черным солнцем, граф Толстой сочинил «Разрушение и восстановление ада». Едва просохли чернила, он тут же кликнул домашних… Вечером того же дня Софья Андреевна поверила своему дневнику новое горе: «Это сочинение пропитано истинно дьявольским духом отрицания, злобы, глумления надо всем на свете, начиная с Церкви… А дети — Саша, еще неразумная, и Маша, мне чуждая — вторили адским смехом злорадствующему смеху их отца, когда он кончил читать свою чертовскую легенду, а мне хотелось рыдать…»

Его именовали Солнцем над Россiей, и многие, многие жадно внимали тогда каждому слову, долетавшему из Ясной Поляны. Да, то было солнце… Черное.

Вся извращенность толстовской души выплеснута на страницы его адской повести «Крейцерова соната», взорвавшей тогдашнее российское общество. Характер этого патологического и одновременно грубого, невежественного произведения таков, что не только царская цензура вынуждена была сказать свое слово, но даже американская почта запретила в 1890 году рассылку газет, где была напечатана судорога погибавшей в ужасе души, отравлявшей вокруг себя всех и вся.

«Кому много дано, с того много и спросится» (Лк., гл. 12, ст. 48).

БЕГСТВО ОТ СЕБЯ. ОПТИНА

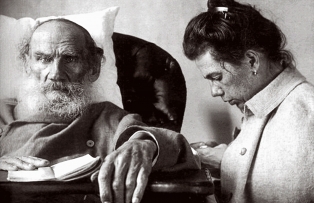

Все последние дни Толстого — это отчаянное и фатальное бегство. От барской жизни, от ненавистной жены, которую он когда-то, перед свадьбой, контузил своим интимным дневником. Уходил судорожно, затемно — вдвоем с личным врачом Маковицким.

По пути до городка Козельска старик оказался в тесном, прокуренном вагоне третьего класса. Он много говорил с попутчиками и даже проповедовал, громко высказывая окружающим свое жизненное кредо.

Ехавший рядом крестьянин, узнав о намерении Толстого добраться до Оптиной пустыни, посоветовал:

— А ты, отец, в монастырь определись. Тебе мирские дела бросить, а душу спасать. Ты в монастыре и оставайся.

Лев Николаевич лишь улыбнулся в ответ.

Была осень, последние дни октября.

Монах-паромщик доставил беглеца и его спутника-эскулапа до берега. Огненно-рыжий отец Михаил отвел паломнику и тому, кто его сопровождал, просторную комнату с двумя кроватями и широким диваном.

— Как же здесь хорошо, — вымолвил старик. И сейчас же засел за письма и дневник.

Сутки возле Оптиной… Несколько раз он примеривался войти в иноческий скит, но низенькая калитка оказалась непреодолимой преградой для создателя «Евангелия от Толстого», и что-то опять уводило его прочь.

Повстречался ему монах с метелкой.

— Это что за здание? — осведомился паломник.

— Гостиница, — отвечал чернец.

— Как будто я тут останавливался. Кто гостиник?

— Я, отец Пахом грешный. А это вы, ваше сиятельство?

— Я — Толстой Лев Николаевич. Вот я иду к отцу Иосифу, старцу, и боюсь его беспокоить, говорят, он болен.

— Не болен, а слаб. Идите, ваше сиятельство, он вас примет.

— Где вы раньше служили? — перевел разговор паломник, видя, что монах из солдат. Тот назвал свой гвардейский полк.

— А, знаю, — кивнул паломник. — До свидания, брат. Извините, что так называю; я теперь всех так называю. Мы все братья у одного Царя.

Хотел отец Пахом проводить старика, да побоялся быть навязчивым. А тот опять направился к скиту… Примерялся, примерялся да и свернул в лес. Придя же в гостиницу, сказал:

— К старцам сам не пойду. Если бы они сами позвали, пошел бы. Эх, остался бы я в скиту жить… и послушания бы нес самые трудные, черные. Вот только бы не понуждали меня в Церковь ходить и молиться, этого я не могу.

Отобедав щами и гречневой кашей с подсолнечным маслом, паломник поблагодарил отца Михаила за сердечный прием.

Спросил:

— Что я вам должен?

— По усердию.

— Трех рублей довольно?

— Да мне дорого, что такой человек, как вы, посетили нас. Дайте мне вашу карточку.

— Да какой же человек — отверженный. Карточки у меня нет, я вам пришлю.

— Прошу вас, распишитесь.

И тот оставил запись: «Лев Толстой благодарит за прием».

«А ВЫ ВСЕ СМОТРИТЕ НА ОДНОГО ЛЬВА»

После Оптины мятущийся старик направил свой бег в Шамордино, к родной сестре — монахине Марии. На ее плече он плакал навзрыд и рассказывал, рассказывал о том, как невыносимо ужасна его жизнь в Ясной Поляне, «отравленная супругой».

Уставший от скитаний «по бесплодным пустыням отвлеченного разума», старик хотел поселиться в Шамордино — снять мужицкий домик и жить уединенно в тихой обстановке. Сестре говорил, что собирается вновь побывать в Оптиной и побеседовать со старцем Иосифом.

Приезд дочери Александры, горячей поклонницы толстовства, не дал осуществиться этим желаниям. И снова мучительное, испепеляющее бегство — на юг, в Ростов-на-Дону.

Развязка была близка. Станция Астапово. Заболевшего воспалением легких Толстого сняли с поезда. Его приютил путейский начальник Озолин, лютеранин.

Настало тяжкое, мучительное угасание, за которым неделю, затаив дыхание, вся образованная Россiя следила по горячим телеграммам, которые печатали утренние и вечерние газеты.

Перед кончиной скиталец то кричал и задыхался, то впадал в забытье. Временами ему чудилось лицо некой женщины, смотрящей на него с улицы, и окно занавесили. «Бежать, бежать», — повторял он в бреду.

Как-то за умирающим пришли…

— И вот конец, и… ничего, — произнес вдруг Толстой, не открывая глаз.

Дыхание стало слабым и прерывистым. Впрыснули камфару, и краски снова появились на его лице.

Вдруг больной приподнялся и ясным, сильным голосом произнес:

— Только одно советую вам помнить: есть много людей на свете, кроме Льва Толстого, а вы все смотрите на одного Льва.

После чего упал на подушку…

— Сережа! Я люблю истину. Очень… я люблю истину, — таковы последние осмысленные слова Толстого, обращенные к сыну. После окружавшие уже были не в силах понять страдальца.

Приехавших из Оптиной старца Варсонофия и иеромонаха Пантелеимона, монастырского врача, до умиравшего не допустили. Не посчитали нужным.

УХОД В БЕЗВРЕМЕНЬЕ

Прощались с графом Толстым в Ясной Поляне, куда его привезли из Астапово, — в хмуром господском доме. Покойник лежал в желтом дубовом гробу без креста.

Суровый, строгий.

Высокий лоб, серо-седая борода.

Углы губ скорбно опущены. В бороде белеют кусочки гипса, прилипшие во время снимания посмертной маски.

Руки сложены на серой блузе, подпоясанной ремнем.

Мужики и бабы усердно крестятся у гроба, приезжие — нет, считая сие «бестактным» по отношению к умершему. Кланяются поясным поклоном и уступают место другим.

Холодно, тихо. Безвременье.

Только шуршат, шуршат шаги…

— А-а-а! — дико закричал ребенок на руках у молодой крестьянки. Та решила проститься с барином с «последним целованием». По русскому обычаю. Наклонилась к усопшему… И дитя, испуганное чем-то, зашлось в пронзительном крике.

…День начал меркнуть, когда гроб показался в дверях господского дома, и тысячная толпа опустилась на колени.

Потом вдоль Афониной рощи гроб несли на руках к Старому Заказу — месту, давно избранному Толстым для своего последнего приюта.

Курган с пятью липами. Здесь Толстой, игравший в детстве с братьями, зарыл «зеленую палочку». Он верил, что когда ее выкопают, на земле воцарятся любовь, добро и справедливость.

Возле могилы пропели «Вечную память».

Мертвая тишина, и только бубенчики полицейских коней подают свои голоса.

Вдруг, как ожег плетью, повелительный возглас из-под какой-то столичной студенческой фуражки:

— На колени, полиция!

И жандармы, не зная как поступить, бухнулись на стылую, припорошенную землю.

Слетевшиеся в Ясную Поляну хроникеры бойко крутили ручки съемочных камер, и уже на второй или третий день публика, заняв места в синематографе, с волнением смотрела кадры исторических похорон.

Так ушел из жизни создатель романа «Война и Мир». Ушел по-светски, предваряя новую традицию, которая будет набирать силу после окончания гражданской войны. Впрочем, нет: панихиду о Толстом все-таки отслужили, причем дважды в один день — в Армянской церкви Санкт-Петербурга, куда хлынула прогрессивная публика.

Когда в те дни к старцу Варсонофию подступили корреспонденты, он ответил: «Вот мое интервью, так и напишите: «Хотя он и Лев, но не мог разорвать кольца той цепи, которою сковал его сатана».

Словно предчувствуя значение даты седьмого ноября в своей жизни, Великий Старец... от толстовства написал: «Жизнь есть сон, смерть — пробуждение», «Смерть есть начало другой жизни».

Тут же выдержка из Цицерона: «Я не жалею о том, что родился и прожил большую часть моей жизни, потому что, когда я жив, я имею причины думать, что принес некоторую пользу людям. Когда придет конец, я оставлю жизнь, как будто ухожу из гостиницы, а не из своего дома, потому что я думаю, что наше пребывание здесь — преходящее, только временное».

И ниже уже толстовская мысль: «Мы можем только гадать о том, что нас ждет после смерти. Будущее от нас скрыто. Оно не только скрыто, оно не существует, так как будущее говорит о времени, а мы со смертью уходим в безвременье».

Да, он действительно ушел в Безвременье.

АНАФЕМА. КОТОРОЙ НЕ БЫЛО

После Рождества двенадцатого года вышел свежий номер «Русского Слова» с фельетоном «На могиле Толстого». В нем сообщалось, что двенадцатого декабря в Ясной Поляне побывал некий таинственный священник, который совершил чин отпевания. Был он высок ростом, с рыжей бородкой. На вид лет сорок или около того.

«На могилу Л. Н. Толстого, — писал автор, — явился неизвестного звания и имени человек в священнической рясе и сказал Тарасу Фоканычеву:

— Я священник.

Ни Тарас Фоканычев, ни кто другой удостоверения личности у него, конечно, не спрашивали. Каждый день кто-нибудь приезжает на могилу, — нельзя спрашивать у всех паспорта. А если бы случайно спросили вид у «священника», то могло оказаться, что он не священник, а парикмахер, лакей или послушник монастыря из озорников, нарядившийся в рясу.

Этот священник, парикмахер, лакей или послушник заявил:

— Я хочу отпеть Толстого…

И… отпел…

Кто он — никто не знает. Да он и не сказал бы своего имени и местожительства — это все равно, как если бы на месте преступления преступник положил свою визитную карточку. Что побудило «священника» совершить отпевание — также неизвестно».

Тон статьи коробил, однако сам факт того, что нашелся православный священник, решивший на свой страх и риск отпеть отлученного от Церкви гения, взволновал либеральные умы. И не только их одних!

В февральском номере питерского иллюстрированного журнала «Аргуса» был напечатан купринский рассказ «Анафема», — и вот перед глазами встал протодьякон Олимпий, который всю ночь, не жалея свечей, просидел над прекрасной толстовской повестью, а теперь вот, на службе, вынужден был провозглашать ему анафему.

«Боже мой, кого я проклинаю? Неужели его? — ужасался купринский герой. — Ведь я всю ночь проплакал от радости и умиления, от нежности».

И словно бы присутствуя в храме, читатели рассказа увидели, как лицо священника стало синим, почти черным, а пальцы судорожно схватились за перила кафедры. На один момент даже показалось, что протодьякон упадет в обморок. Но он справился. И, напрягая всю мощь своего громадного голоса, начал торжественно:

— Земной нашей радости, украшению и цвету жизни, воистину Христа соратнику и слуге, болярину Льву…

В переполненной церкви не раздавалось ни кашля, ни шепота, ни шарканья ног. Упала звенящая тишина.

Глаза протодьякона наполнились слезами и сразу покраснели. Лицо его на момент сделалось столь прекрасным, как прекрасным может быть человеческое лицо в экстазе вдохновения. Он еще раз откашлянулся, попробовал мысленно переход в два полутона и вдруг, наполнив своим сверхъестественным голосом громадный собор, заревел:

— …Многая ле-е-е-та-а-а-а!

И вместо того чтобы по обряду анафемствования опустить свечу вниз, он высоко поднял ее вверх.

И напрасно регент шипел на своих мальчуганов, колотил их камертоном по головам, зажимал им рты. Радостно, точно серебряные звуки архангельских труб, они кричали: «Многая, многая, многая лета».

На кафедру взобрались настоятель, отец благочинный, консисторский чиновник, псаломщик и встревоженная дьяконица.

— Оставьте меня… Оставьте в покое, — говорил им отец Олимпий гневным свистящим шепотом и пренебрежительно отстранил рукой благочинного. — Я сорвал себе голос, но это во славу Божию и его… Отойдите!

А потом на глазах у читателей бунтарь снял в алтаре свои парчовые одежды, с умилением поцеловал, прощаясь, орарь, перекрестился на запрестольный образ и сошел в храм. Он шел, возвышаясь целой головой над народом, большой, величественный и печальный, и люди невольно, со странной боязнью, расступались перед ним, образуя широкую дорогу.

В сквере догнала его маленькая дьяконица и, плача и дергая его за рукав рясы, запричитала:

— Что же ты это наделал, дурак окаянный!.. Наглотался с утра водки, нечестивый пьяница. Ведь еще счастье будет, если тебя только в монастырь упекут, нужники чистить, бугай ты черкасский. Сколько мне порогов обить теперь из-за тебя, ирода, придется. Убоище глупое! Заел мою жизнь!

На что дьякон, или пока что еще дьякон, прошипел, глядя в землю:

— Все равно! Пойду кирпичи грузить, в стрелочники пойду, в катали, в дворники, а сан все равно сложу с себя. Завтра же. Не хочу больше. Не желаю. Душа не терпит. Верую истинно, по Символу веры, во Христа и в апостольскую Церковь. Но злобы не приемлю. «Все Бог сделал на радость человеку», — вдруг произнес он знакомые прекрасные слова.

Сила купринского слова была велика. Однако не было ни церковной анафемы Толстому, ни проклятий, которые, по Куприну, произносились по монастырям и храмам всея Руси. Ничего этого не было и в помине.

А что же было? Очевидно, «великая правда настоящего искусства», словно бы и не способная лгать, и магия купринского таланта — именно это заставляло, вопреки доводам разума и очевидным фактам, верить прочитанному и не усомниться, заглядывая в одно из зеркал русской революции.

«ТАЙНОЕ» ОТПЕВАНИЕ

Столичная и губернская пресса на все лады обсуждала детектив в Ясной Поляне. А в феврале «Русское Слово» напечатало письмо под заголовком «Мой ответ». Его направил в редакцию «священник, помолившийся о грешной душе раба Божия Льва». Корреспондент объяснил, что у него «не было и нет никаких целей, а только чистая молитва грешника за грешника».

В скором письме в «Русское Слово» графиня Толстая подтвердила факт тайного отпевания. Имя священника она отказалась назвать. Зато привела его слова: «Теперь Лев Николаевич не еретик, я отпустил ему грехи».

Все толстовские грехи, таким образом, он брал, возлагал на себя.

Синод начал расследование. Духовенство негодовало. Но в обществе нашлись те, и таковых оказалось немало, кто одобрял действия anonymous.

Полиция учинила розыск и установила-таки личность этого священника. Но вскоре грянула Первая Мировая война. Многое, что казалось значимым, потеряло свое значение или уступило место более важному, более нужному в годину испытаний.

И все же… Отпевал Толстого молодой священник Григорий Леонтьевич Калиновский из села Иваньково Полтавской губернии. Он адресовал Софье Андреевне, графине Толстой, свое безыскусное, но вполне искреннее послание и предложил духовную помощь. Естественно, на условии строгой конфиденциальности. Получив разрешение, вскоре объявился в Ясной Поляне, откуда к поезду за ним выслали подводу.

…Они собрались на Старом Заказе погожим утром двенадцатого декабря. Пятеро их было в тот час: священник, бывшие толстовские секретари Фёдор Булгаков и Юлия Игумнова, а также Вера Сидоркова, горничная Толстых.

В изголовье графиня Толстая поставила иконку и зажженную восковую свечу. Отец Григорий, облаченный в зеленую парчовую ризу, читал молитвы и пел. От волнения он позабыл в дому ладан, так что в кадиле тлели одних лишь угли…

Тут же, при отпевании, покоились три большие восковые свечи, но их отчего-то позабыли зажечь, так что пролежали они безжизненно, не воспламененные, на столике перед могилой, — вместе с Крестом и Евангелием.

— Я несколько раз взглядывал во время службы на Софью Андреевну, — вспоминал в парижской эмиграции Булгаков. — Она была очень серьезна и истово молилась. Когда по окончании панихиды священник повернулся к нам с крестом, губы его слегка, но радостно и торжествующе улыбались. Я вместе с другими поцеловал крест. У меня было такое чувство, что я участвую в акте «соединения церквей»: православной и «толстовской».

После отец Григорий отслужил панихиду в графской спальне. А ввечеру уехал на станцию.

«ТЕПЕРЬ ТАКОЕ ЦАРСТВО ЗЛА…»

Случившееся в дальнейшем с Калиновским — трагично, но закономерно. Ведь он самочинно взял все грехи Толстого на себя. И началось… Отец Григорий заболел нервным расстройством, запил горькую, во хмелю убил местного крестьянина.

Произошло это осенью тринадцатого года.

Несколько раз отец Григорий обращался к вдове Льва Толстого, но его отчаянные письма, содержащие просьбу то отправить его на лечение в Швейцарию, то просто помочь в постигшей беде, чтобы прокормиться с семейством, оставлялись ею без ответа и участия.

С убивца сняли рясу, но не посадили в острог.

Перед самой войной Григорий Калиновский наведался в Ясную Поляну, но графини Толстой, находившейся в столице, не застал и уехал несолоно хлебавши. Ни денежной помощи, ни места у ее родственников — о чем просил — бывший священник, взявший на себя грехи Толстого, так и не получил.

В августе семнадцатого, когда власть временщиков отсчитывала последние недели, Калиновский прислал графине Толстой весточку из города Бугуруслана Самарской губернии. Сообщил, что служит офицером в артиллерийском полку. Просил выслать снимок могилы Льва Николаевича. А также спрашивал, не собирается ли Софья Андреевна возбудить перед Всероссийским Поместным Собором вопрос о снятии с ее мужа церковного отлучения.

На это письмо Софья Андреевна изволила откликнуться. Среди прочего она попечалилась: «Да что ждать от наших русских людей? В комнату, где Толстой писал «Войну и мир», разбив окно, влезли грабители и две ночи кряду грабили наш дом и погреба. Теперь такое царство зла, какое было только при Пугачёве».

Кто-кто, а уж Лев Николаевич немало потрудился, чтобы Россiя оказалась в безвременье, и потребовались большевики, собравшие ее воедино железом и кровью.

Поразительна перекличка в биографиях двух столь разных и незнакомых при жизни людей. Если первый, молодой Лев Толстой, во время обороны Севастополя был артиллерийским офицером, то второй им стал, но после отпевания Толстого. Если один отлучен от Церкви, то другой лишился сана после совершенного им преступления — убийства…

В сентябре Калиновский поздравил Софью Андреевну с днем Ангела и сообщил о переводе его в Петровский порт Дагестанской области, куда и просил выслать фотографии могилы Толстого.

Последнее письмо, написанное карандашом, Калиновский отправил в Ясную Поляну семнадцатого октября из персидского города Энзели (Персия). «Я иду на фронт добровольно, противно сидеть стало в тылу и видеть одни безобразия; веду с собой рабочую роту 300 человек, но «товарищи» по дороге тают…»

Не надеясь получить фотографии могилы, Григорий Леонтьевич просил графиню выслать их его жене, Лидии Станиславовне Калиновской. Заканчивалось письмо словами: «Буду жив — буду в Ясной Поляне».

После гражданской войны Калиновский поселился в Москве. Однажды, рассказывают, иваньковские мужики поехали в столицу. Вот те на! Уличная афиша призывала посетить лекцию бывшего попа… Григория Калиновского. Пришли. И точно — на трибуне увидали бывшего своего батюшку. Черкнули ему записку с просьбой о встрече. Однако Григорий Леонтьевич после лекции сбежал.

А еще рассказывают, что односельчане видели его там же, в Москве, накануне новой мировой войны. Дальнейшая судьба священника, помолившегося «о грешной душе раба Божия Льва», неизвестна.

К тому времени исчезли и последние «духовные скиты» толстовцев, ставшие при советской власти сельскими трудовыми коммунами, — кого разогнали, кого и репрессировали.

Ирония судьбы: то, что Лев Николаевич в своем творчестве считал ерундой — в Советском Союзе, напротив, оберегалось и преподавалось, а гениальный фильм «Война и мир» Сергея Бондарчука стал одним из наиболее масштабных проектов в мировой и советской кинематографии.

Несмотря на то, что Бондарчук дышал Толстым как святыней, уйдя в него абсолютно и всецело, как трепетный, благоговейный ученик, ему каким-то поразительным образом удалось нивелировать все то, что делало Льва Николаевича — и начатки этого есть в романе — зеркалом русской революции.

Фильм бы Толстому не понравился, факт.

Очерк основан только на документальных источниках, воспоминаниях людей из близкого круга графа Льва Толстого и свидетельствах современников.

Газета «СПЕЦНАЗ РОССИИ» и журнал «РАЗВЕДЧИКЪ»

Ежедневно обновляемая группа в социальной сети «ВКонтакте».

Свыше 66 000 подписчиков. Присоединяйтесь к нам, друзья!

Написать комментарий:

Комментарии:

Я приношу свои извинения, однако иногда всё-таки лучше жевать.

Вот что бывает, когда занятия по политзанятиям проводят латентные изменники Родины, а за идеологическую работу отвечают бездари и карьеристы.

Никакой Толстой, даже сотня толстых не могла никоим образом повлиять на политические события семнадцатого года. Российская Империя была подготовлена к распаду группой спекулянтов. Не понимать этого мог только слепой.

Граф Лев Николаевич Толстой не был слепцом.